Радиостанции BARRETT армейского и гражданского назначения

Официальный дистрибьютор Barrett Communications (Австралия) в Украине ТОВ “КОН ЦЕРН АЛЕКС”

Представляем Вашему вниманию оборудование австралийской фирмы Barrett Communications Pty. Ltd., известной во всем мире как производитель надежного радиооборудования КВ и УКВ диапазона, армейского и гражданского назначения.

Многоцелевые средства армейской тактической радиосвязи ( далее - р/с) диапазонов КВ 1,6-30МГц и УКВ 30-87МГц производства Barrett Communications (Австралия).

Данные средства обеспечиваю возможность цифровой шифрованной голосовой радиосвязи и передачи данных в режимах:

- фиксированных каналов,

- поиска свободного канала,

- скачкообразной перестройки частоты (требуется экспортная лицензия Министерства обороны Австралии)

УКВ р/с предлагаются в следующих исполнениях:

- PRC-2080 5Вт УКВ ручной портативный комплект (связь в радиусе до 8 км);

- PRC-2081 25Вт УКВ ранцевый носимый комплект ;

- PRC-2082 50Вт УКВ мобильный комплект для транспортных средств, в т.ч для подвижного командного пункта;

- 50Вт УКВ базовая;

- 50Вт УКВ ретрансляционная система (увеличивает радиус действия подвижных средств связи).

Данные средства связи используются на уровне отделение- взвод - рота - батальон.

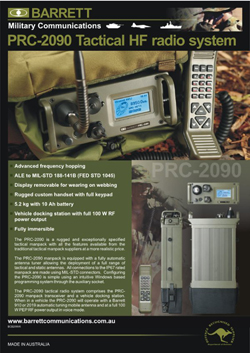

КВ р/с предлагаются в следующих исполнениях:

- PRC-2090 30Вт КВ ранцевый носимый комплект;

- PRC-2091 100Вт КВ тактический мобильный комплект для транспортных средств, в т.ч для подвижного командного пункта;

- PRC-2092 100Вт КВ тактический базовый комплект для локального командного пункта;

- 2075 500 Вт стационарная базовая станция большой мощности для центрального командования;

- 2075 1000 Вт стационарная базовая станция большой мощности для центрального командования;

Данные средства связи используются на уровне батальон - бригада - центральное командование.

Шлюзы

2063 Тактический шлюз для объединения радиосетей Barrett КВ и УКВ;

2064 Тактический голосовой шлюз для объединения радиосетей различных производителей и диапазонов, а также телефонных сетей в одну сеть.

Отличительной чертой продукции Barrett является законченность системных решений на основе своих радиостанций. В настоящее время реализованы автоматические системы дистанционного управления трансивером, выхода по КВ-каналу в телефонную сеть, передачи данных, факсимильных сообщений, электронной почты, подключения к сети Интернет, передачи графического изображения, текстов, файлов и т.п.

Затраты на оснащение данными средствами радиосвязи батальона отдельной десантно - штурмовой бригады в состав которой по штатам армии по состоянию на 1991 год, должен входить взвод связи с оснащением - 65 р/с, из которых: отделение Командно Штабного Автомобиля - 4 р/с, отделение связи - 61 р/с, - составляют порядка 500 тысяч долларов США на условиях CIP международный аэропорт г.Киева. Пошлинами и НДС не облагается согласно последним изменениям в законодательстве.

Детальный прайс-лист будет предоставлен по Вашему запросу.

Сроки поставки данного оборудования составляют ориентировочно - 90 дней с момента оплаты заказа, учитывают время получения экспортной лицензии Министерства обороны Австралии на поставку опции скачкообразной перестройки частоты.

Данная продукция, в случае ее оснащения указанной опцией, может быть поставлена только в адрес специального пользователя радиочастот, в понимании Закона Украины «Про радиочастотный ресурс», как например Министерства обороны, Министерство внутренних дел и т.п.

PCR-2080 Tactical VHF radio system

PCR-2090 Tactical HF radio system

BARRETT communications

Служба связи в органах внутренних дел МВД СССР и России

История организации, становления и развития службы связи в органах внутренних дел (милиции) МВД СССР и Российской Федерации

Вплоть до августа 1999 г. службы связи в системе МВД РФ как бы не существовало. В календаре памятных дат Министерства внутренних дел России не была обозначена дата создания службы связи в органах внутренних дел.

История МВД СССР и России с момента образования до наших дней подробно описана в серии лекций для сотрудников ОВД ("НКВД-МВД Российской Федерации", "Милиция Российской Федерации"). Но и в этих лекциях нет ни слова о службе связи несмотря на ее заслуги.

В лекции кандидата юридических наук А.И. Миронова "Научно-техническая и криминально - техническая служба МВД России" отмечено, что "в 1964 г. Министерство охраны общественного порядка РСФСР издает приказ об организации в органах внутренних дел республик оперативно-технических аппаратов. Отделения оперативной техники и связи были объединены с научно-техническими подразделениями в самостоятельные единые оперативно-технические отделы и отделения" (так называемые ОТО). Совместная работа в ОТО криминалистов и связистов продолжалась, ни много ни мало, 17 лет - вплоть до 1981 г.

Хочется рассказать о работе службы связи в органах внутренних дел до 1964 г., в период с 1964 по 1981 г. и после 1981 г.

Служба связи до 1964 г.

Немного истории. На основании ряда исторических документов установлено, что во время Великой Отечественной войны, а также в первые послевоенные годы органы НКВД и НКГБ неоднократно объединялись и разъединялись. В то время началось строительство автоматических телефонных станций (АТС) как непосредственно в аппарате МВД СССР, так и в органах внутренних дел столиц союзных республик, краевых и областных центрах. Например, в Челябинской области на момент образования Комитета Государственной безопасности (январь 1954 г.) и Министерства внутренних дел РСФСР (апрель 1955 г.) находилась в эксплуатации единственная АТС, размещенная на рабочих площадях УВД. Впоследствии КГБ, а кое-где и УВД построили свои станции. В первых АТС использовалась система машинного привода. Чуть позже появились АТС декадно-шаговой системы типа УАТС-49 с увеличенной емкостью станции. С годами емкость АТС наращивалась.

Быстрый рост потребностей народного хозяйства СССР в передаче различных видов сообщений требовал постоянного развития и совершенствования средств связи. Особенно большое значение приобретают средства связи в период научно-технической революции, когда значительно возрастает объем передаваемой информации.

Развитие радиосвязи в различных отраслях народного хозяйства СССР началось в 40-х годах ХХ в. и получило свое продолжение во второй половине 50-х годов. Сейчас трудно найти предприятие, организацию или службу, где не применяются средства подвижной радиосвязи.

Первые поколения радиостанций

До 1957 г. радиосвязь в ОВД (милиции) отсутствовала.

В 1957-1960 гг. для более широкого применения в различных отраслях народного хозяйства СССР, в том числе и в органах внутренних дел, по заданию правительства на базе войсковых радиостанций Р-105 (Р-109) были разработаны ультракоротковолновые (УКВ) радиостанции (РС) первого поколения. В 1957-1958 гг. в ОВД поступили абонентские радиостанции (АРС), которые обеспечивали связь подвижных объектов с центральной радиостанцией (ЦРС).

В начале 60-х годов Управление электротехнической и приборостроительной промышленности СССР начало выпускать и поставлять в ОВД ультракоротковолновые радиостанции второго поколения типа "МАРС" (стационарные, мобильные) и "УРАН" (переносные).

В это же время был организован методический центр для ознакомления сотрудников подразделений с краткими техническими характеристиками радиостанций первого и второго поколений.

Центральная радиостанция

УКВ с частотной модуляцией. Предназначалась для служебной связи с радиостанциями типа АРС. Конструктивно выполнена в виде стойки.

- Питание - от электросети напряжением 220 В.

- Антенна типа "штырь" длиной 1,8 м с соединительным кабелем длиной 35 м.

- Выходная мощность передатчика - 40 Вт.

- Габариты - 1070х575х200 мм.

- Масса - 100 кг.

Автомобильная УКВ-радиостанция

Радиостанция типа АРС выпускалась Воронежским радиозаводом в двух вариантах: АРС-1 и АРС-2.

Автомобильная УКВ-радиостанция с частотной модуляцией и механическим полудуплексом предназначена для служебной связи экипажа автомашины с центральным диспетчерским пунктом (дежурной частью подразделения), оборудованным радиостанцией типа ЦРС. Радиостанция выполнялась на радиолампах типа 12Ж 1Л, ГУ-32.

АРС в комплекте с ЦРС обеспечивала беспоисковую и бесподстроечную симплексную связь на одной частоте в любое время года и суток; в условиях крупного города - в радиусе 25-30 км, на стоянке и в движении.

Радиостанции выполнялись для установки в автомобилях ЗИС-110, ЗИМ, "Победа".

Блок приемопередатчика на легковых автомашинах размещался в багажнике, на грузовых - в кузове.

- Питание - от аккумулятора автомашины напряжением 12,6 В.

- Антенна типа "штырь" длиной 1,8 м, устанавливалась на крыше автомобиля.

- Выходная мощность передатчика - 8 Вт.

- Диапазон рабочих температур от - 40 до + 500 С.

Радиостанциями оснащались в первую очередь автомашины дежурных частей ОВД, ГАИ, патрульно-постовой службы, медицинских вытрезвителей.

Пока радиостанций было немного, работа в эфире велась без задержки. Однако в процессе оснащения подразделений РС количество абонентов радиосети росло. А поскольку радиостанция располагала одной фиксированной частотой, на которой велись все переговоры в сети, возникли определенные трудности. В связи с этим в начале 60-х годов Управление электротехнической и приборостроительной промышленности СССР начало выпускать, а МВД поставлять для органов внутренних дел ультракоротковолновые трехканальные радиостанции 2-го поколения типа "МАРС".

Изготавливались они Оршанским приборостроительным заводом "Красный Октябрь" Белорусской ССР и по тактико-техническим характеристикам намного превосходили АРС.

Радиостанции "МАРС" выполнялись на экономичных миниатюрных пальчиковых радиолампах - 1Ж24Б, 1Ж29Б.

Комплекс радиостанций типа "МАРС" предназначался для служебной связи в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и в органах внутренних дел. Радиостанция 43Р3 -стационарная (центральная), радиостанция 28Р3 - для размещения на автомашинах, а 30Р3 - на мотоциклах.

Данные РС позволяли устанавливать симплексную бесподстроечную и беспоисковую связь. Разнос частот между каналами составлял 75 КГц. Дальность действия зависела от места и высоты установки стационарной антенны и расположения автомашины. В городских условиях обеспечивалась связь в радиусе 15-20 км.

На местах связистами была проведена большая работа по переоснащению автомашин новыми мобильными радиостанциями, а дежурных частей - стационарными.

Во второй половине 60-х годов появилась одна из первых переносных РС - УКВ-радиостанция 27Р1 "УРАН" с кварцевой стабилизацией частоты.

Эта радиостанция позволяла устанавливать связь с однотипными РС и радиостанциями типа "МАРС" на расстоянии не менее 2 км.

Вес действующего комплекта - не более 3,8 кг.

Габариты - 210 х 110 х 180 мм.

После оснащения ДЧ радиостанциями поток информации от дежурных нарядов увеличился, сократилось время ее прохождения, что позволило повысить раскрываемость преступлений "по горячим следам".

В органах внутренних дел союзных республик, краев, областных УВД, кроме АТС, появились и радиостанции. Требовалась их установка, обслуживание и ремонт, а также обучение личного состава правилам эксплуатации, радиообмена и т. д.

Встал вопрос о создании подразделений по ремонту и обслуживанию радиостанций. В январе 1962 г. был подписан приказ МВД "Об организации кустовых ремонтных мастерских связи".

Мастерские связи в системе МВД были организованы как в Министерстве обороны (по военным округам): в городах, где находились Управления материально-технического и военного снабжения (в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске и др.).

ак, УВД Челябинска обеспечивалось Уральским округом. Неисправные радиостанции направлялись в Свердловское УВД, что значительно затягивало сроки ремонта. Министерство внутренних дел быстро отреагировало на сложившуюся ситуацию.

Создание подразделений связи

10 апреля 1962 г. вышел приказ МВД РСФСР "О создании отделов, отделений, групп опертехники и связи (ООТиС) в МВД автономных республик, УВД (край-, облисполкомов).

Численность штатов подразделений была минимальной (10-12 человек). В их состав входили вольнонаемные и аттестованные сотрудники, в основном техники связи для обслуживания АТС и электромеханики по обслуживанию радиосредств. До создания ООТиС, личный состав по штатному расписанию числился за хозяйственными службами (мастерскими по ремонту автотранспорта) ХОЗО.

Связь в системе МВД является основным средством, обеспечивающим постоянное управление органами внутренних дел. Схема ее организации обусловлена структурой ОВД, характером выполняемых ими задач и необходимостью взаимодействия при проведении оперативно-розыскных и других мероприятий. Служба связи в органах внутренних дел (милиции) самая молодая из всех служб, хотя существует уже давно.

Система связи МВД РФ включает узлы связи МВД, ГУВД, УВД краев и областей Российской Федерации, УВДТ и подчиненных органов внутренних дел, объединенных с помощью соответствующих каналов и аппаратуры в сети передачи данных, телефонной, телеграфной и радиосвязи.

Дополнением к существующим видам проводной и радиосвязи является телеграфная связь.

Телеграфная связь

К техническим средствам телеграфной связи относятся телеграфные аппараты, приставки автоматизации телеграфной сети (эмуляторы телетайпа) и телеграфные станции.

15 февраля 1963 г. вышел приказ МВД РСФСР "Об организации буквопечатающей телеграфной связи в органах охраны общественного порядка". В крупных городах органы внутренних дел начали строить собственные телеграфные сети, без захода на центральный телеграф Министерства связи.

До 1963 г. ОВД арендовали телеграфную аппаратуру и линии связи, собственной телеграфной сети у них не было. В те годы использовались буквопечатающие стартстопные телеграфные аппараты: ленточные (СТ-35, СТ-2М, СТА, СТА-2М) и рулонные (РТА-50-2, РТА-60, РТА-80, РТА-7Б, и Т-5 (Т-63))1. Применялись автоматические телеграфные координатные станции типа АТК-20У, устанавливаемые при дежурных частях управлений для организации автономных внутриведомственных телеграфных сетей с возможностью выхода на общегосударственную сеть абонентского телеграфа. Такие телеграфные сети имели ГУВД Свердловской, Пермской и ряда других областей. В ГУВД Челябинской области эта сеть была развернута до 1996 г.

Объединение служб связи и криминалистики

Средства проводной, радио- и телеграфной связи недостаточно использовались в оперативных мероприятиях ОВД. В связи с этим вышел приказ от 28 января 1964 г. "О мерах по дальнейшему использованию оперативно-технических средств и научных методов в работе МООП РСФСР".

На тот момент существовали две самостоятельные службы: связи и криминалистики.

Для объединения инженерно-технического и экспертно-криминалистического персонала Министерство внутренних дел издало приказ от 10 июля 1964 г. "Об организации оперативно-технических аппаратов органов МООП РСФСР".

На местах приказ был выполнен, но подходы были разные. В краях и областях на должностях начальников подразделений были или связисты, или криминалисты. В некоторых УВД эти службы по-прежнему работали отдельно.

Практика показала, что решение об объединении связистов и криминалистов не было удачным. Тем не менее, совместное нахождение двух разных по своей специфике служб продолжалось 17 лет, вплоть до 1981 г.

Служба связи в период с 1964 по 1981 г.

Работа инженерно-технического персонала состоит в том, чтобы максимально использовать технические возможности используемой аппаратуры: качество звучания, дальность связи, продолжительность срока эксплуатации.

Дополнительная модернизация, изготовление электронных приставок, если нужно, строительство сооружений - все эти мероприятия направлены на улучшение связи.

По заданию Министерства радиоэлектронной промышленности СССР Оперативно-техническое управление совместно с конструкторским бюро завода "Красный Октябрь" освоило выпуск новой модификации радиостанции для ОВД. На смену радиостанциям типа "МАРС" в конце 60-х годов - начале 70-х годов пришли радиостанции типа "ПАЛЬМА" (56Р1-56Р4, 57Р1-57Р4). Они также были трехканальными и обеспечивали симплексную беспоисковую и бесподстроечную связь. Однако разнос частот между каналами составлял уже 50 КГц.

Чтобы выпускаемые радиостанции отвечали требованиям ГОСТ, Министерство внутренних дел имело своего военного представителя по приемке аппаратуры на заводе-изготовителе.

По назначению радиостанции для ОВД делились на несколько групп:

- стационарные, сетевые, центральные - 56Р1, 56Р2;

- центральные с дистанционным управлением (от 1 до 3 км) - 56Р3, 56Р4;

- мобильные (для установки на автомобилях - 57Р1, на мотоциклах - 57Р4).

При получении центральных радиостанций типа "ПАЛЬМА" (56Р3, 56Р4) с дистанционным управлением перед инженерным составом на местах встал вопрос о максимальном использовании их тактико-технических характеристик. Необходимо было отыскать в городе, районе высотные точки и здания. Если они отсутствовали, то строились антенно-мачтовые сооружения высотой не менее 30 м. В тот период УВД Челябинской области было построено много антенно-мачтовых сооружений, особенно в сельской местности. В ряде городов излучатели ставились на телевышках. При этом радиус действия радиостанций увеличивался в два, а то и в три раза, дальность действия достигала 70 км (УВД Челябинской области).

Применение радиостанций "ПАЛЬМА"

Стационарные радиостанции серии "ПАЛЬМА" устанавливались на узлах связи дежурных частей министерств, управлений, городских и районных отделов внутренних дел, дежурных частей ГАИ, ИТУ и др.

Радиостанции дежурных служб применялись главным образом для управления подвижными силами патрульно-постовой службы, для связи с оперативными группами и подвижными милицейскими группами в зонах, обслуживаемых конкретным органом, а также для связи с соседними ОВД при проведении мероприятий по охране общественного порядка, предупреждению, раскрытию преступлений и розыску преступников.

Во второй половине 70-х годов Оршанский радиозавод усовершенствовал тактико-технические и схемные решения и наряду с выпуском радиостанций типа "ПАЛЬМА" наладил производство модернизированных РС "ПАЛЬМА-П", а позднее - "ПАЛЬМА-ПМ". В то же время электронная промышленность работала по заданию МВД над созданием носимых радиостанций.

На смену устаревшим поступили более совершенные в техническом плане переносные УКВ-радиостанции для совместной работы с РС "ПАЛЬМА".

Днепропетровским радиозаводом выпускались носимые радиостанции 61Р1 "ТЮЛЬПАН", 62Р1 "ЧАЙКА" и портативная радиостанция 70 РТП "ДНЕПР".

В органах внутренних дел носимые радиостанции использовались для обеспечения радиосвязью оперативных и поисковых групп, пеших патрулей и постов, оперативных работников при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а также сотрудников ОВД, охраняющих общественный порядок при проведении массовых мероприятий, и т. д.

Развитие электронной техники, появление новых материалов, успехи полупроводниковой и интегральной технологий позволили в начале 70-х годов приступить к созданию радиостанций третьего поколения. На проходившей в Москве Международной выставке "СВЯЗЬ-75" демонстрировались первые образцы этих РС, в том числе возимые УКВ-радиостанции типа "МАЯК", комплекс КВ-радиостанций "АНГАРА".

До 1980 г. на подразделения связи была возложена задача по организации и эксплуатации охранно-предупредительной сигнализации при дежурных частях подразделений милиции, КПЗ (ИВС). С этой целью использовалась аппаратура "ГРАФИТ", "КОМАР-СИГНАЛ" от 5 до 15…20 лучей, "РУБИН" и др.

19 июля 1980 г. в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Вся страна готовилась к этому событию. Большая доля ответственности легла и на Министерство внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка. Много сил и средств было выделено в помощь московской милиции, были привлечены разные службы органов внутренних дел МВД СССР, в том числе и служба связи. К этому времени большая часть милиции была оснащена радиостанциями типа "ВИОЛА", были развернуты узлы связи, установлены стационарные РС, весь автотранспорт был оснащен мобильными, а пешие патрули - носимыми радиостанциями.

По итогам игр мероприятия по охране общественного порядка, проведенные МВД, были отмечены правительством СССР и заслужили высшую оценку. Многие сотрудники были награждены орденами и медалями СССР. Немалую роль в обеспечении безопасности во время проведения Олимпийских игр сыграли связисты МВД.

Служба связи после 1981 г.

В сентябре 1981 г. на основании приказа МВД СССР произошло разделение служб связи и криминалистики на Управление связи (УС) и Экспертно-криминалистическое управление (ЭКУ) МВД СССР. Соответствующее разделение подразделений последовало в МВД, УВД союзных республик, краев и областей, где были созданы управления, отделы, отделения связи, существовавшие до 1991 г.

В 1984 г. Научно-исследовательский институт специальной техники МВД СССР (ныне - Государственное учреждение НПО "Спецтехника и связь" МВД РФ) выпустил брошюру "Рекомендации по применению в органах внутренних дел аппаратуры многоканальной системы УКВ-радиосвязи "ВИОЛА". Во введении говорится: "Для современного периода характерно углубление специализации звеньев государственного управления, усложнение взаимосвязей между ними, что вызывает необходимость совершенствования техники связи, структур радиосетей. В органах внутренних дел этот процесс, кроме того, определяется повышением требований к оперативности деятельности подразделений и эффективности управления силами и средствами при решении повседневных задач и проведении крупных мероприятий”.

В 1976 г. Совет Министров СССР принял постановление о разработке системы многоканальной УКВ-радиосвязи для органов внутренних дел, в соответствии с которым была создана и выпускалась аппаратура системы "ВИОЛА".

Ранее в подразделения в основном поставлялись носимые радиостанции "СИРЕНА", "ДНЕПР", абонентские трехканальные радиостанции "ПАЛЬМА". МВД СССР располагало 40 каналами в выделенных ему частотных диапазонах. В качестве центральных радиостанций дежурных использовались также РС "ПАЛЬМА", технические и тактические возможности которых в последние годы уже не отвечали современным требованиям. Малоканальность этих радиостанций приводила к необходимости установки их в больших количествах. Например, для обеспечения взаимодействия подразделений в УВД крупных городов устанавливалось более 10 радиостанций различного частотного исполнения. Дистанционное управление осуществлялось по телефонным соединительным линиям на расстоянии до 2 км, что не всегда обеспечивало возможность выноса приемопередатчика на высотные объекты. Мощность радиостанций "ПАЛЬМА" составляла 8 Вт, что также было недостаточно для обеспечения надежной связи на обслуживаемой территории.

Для проверки возможностей организации связи и взаимодействия органов внутренних дел с помощью системы "ВИОЛА" в УВД Горьковского облисполкома был организован опытный район. Здесь проводились испытания по организации различных вариантов каналов связи, анализировались и обобщались данные по ее оперативности, дальности и качеству. Работа по организации и проведению опытной эксплуатации аппаратуры была проведена сотрудниками Отдела связи УВД, Научно-исследовательского института специальной техники и Управления связи и специальной техники МВД СССР.

Можно сказать, что радиостанции типа "ВИОЛА" были, на тот период, революционным решением оперативных задач в ОВД.

"ВИОЛА" - УКВ-радиостанция с частотной модуляцией, сорокаканальная, с разносом частот между соседними каналами 25 кГц.

В зависимости от объекта установки изготавливались следующие типы абонентских радиостанций "ВИОЛА":

"ВИОЛА-АА" - для установки в салонах легковых автомобилей;

"ВИОЛА-АМ" - на двухколесных мотоциклах;

"ВИОЛА-АП" - на пожарных машинах;

"ВИОЛА-АС" - в помещениях;

"ВИОЛА-Н" - носимая четырехканальная.

Оснащение подразделений ОВД этой аппаратурой началось в 1980 г. Для построения радиосетей был использован частотный диапазон А, из 40 каналов которого задействовались 38. Радиосети подразделений были организованы с учетом тактико-технических возможностей аппаратуры, задач, стоящих перед городскими и районными отделами, а также в соответствии с их структурой и географическим положением.

Позже отечественная промышленность выпускала и поставляла в органы внутренних дел радиостанции "МАЯК" (стационарные - 16Р22С-1 и мобильные - 16Р22В-1), а также носимые - "ТРАНСПОРТ-Н" (11Р32-Н).

В 1993 г. Новосибирское акционерное общество "Электросигнал" наладило выпуск радиостанций типа "СИГНАЛ" (стационарных - "Сигнал - 201АС", возимых - "Сигнал - 201А" и носимых - "Сигнал - 402").

В ноябре 1989 г. вышел Приказ МВД СССР "Об утверждении Наставления по организации связи и технической эксплуатации техники связи органов внутренних дел", регламентирующий деятельность должностных лиц технических подразделений органов внутренних дел.

Подразделения ОВД до настоящего времени руководствуются данным Наставлением, где четко расписаны должностные обязанности, схемы организации различных видов связи (радио-, радиорелейная, проводная, оповещения и персонального вызова), испытания вводимого в эксплуатацию оборудования и сетей связи, регламенты технического обслуживания и т.д.

Несколько слов об узлах связи. "Узел связи дежурной части органа внутренних дел или отдельного подразделения есть часть организационно-технической структуры дежурной части и предназначен для обеспечения связью МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, горрайлиноргана, отдельного подразделения".

В состав технических средств узла связи дежурной части входят:

- пульт (станция, коммутатор) оперативной связи;

- специальные линии "01" и "02";

- ОВЧ- и ВЧ-радиостанции, радиорелейные станции;

- телеграфные аппараты;

- соединительные линии с городскими и ведомственными телефонными станциями;

- прямые телефонные линии;

- телефонные аппараты (собственной АТС, других ведомств);

- аппаратура магнитной записи;

- аппаратура оповещения личного состава и другие средства связи.

Также в деятельности органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий широко использовались подвижные узлы связи.

От радиостанций АРС до транкинговых систем

Заканчивая рассказ об УКВ-радиостанциях, сошлюсь на Методическое пособие "Системы связи, автоматизации и защиты информации органов внутренних дел", изданное Управлением связи и автоматизации Главного штаба МВД РФ в 1997 г.

В свое время комплексные радиосети сыграли решающую роль в обеспечении подразделений оперативной радиосвязью. Сейчас старые радиостанции не в полной мере отвечают современным требованиям, имеют много недостатков. Новым направлением совершенствования организации радиосвязи подразделений милиции является внедрение систем многостанционного доступа, так называемых транкинговых систем радиотелефонной связи.

Таким образом, службой радиосвязи в подразделениях ОВД пройден путь от одноканальной радиостанции типа АРС до многоканальных систем доступа в наши дни.

Коротковолновая (КВ) радиосвязь.

Радиостанции для связи на большие расстояния

Кроме УКВ-связи, в органах внутренних дел применяется и КВ-радиосвязь.

Учитывая характер распространения коротких волн, КВ-радиостанции могут обеспечить связь на расстоянии до 600 км. В основном такие РС применялись на Крайнем севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Постоянный контроль обстановки в этих районах, оказание своевременной помощи, оперативное руководство подразделениями ОВД - выполнение этих задач на дальних расстояниях могла обеспечить радиотелефонная связь через коротковолновые радиостанции.

Необходимость поставки оговаривались потребителем при заказе КВ-радиостанции выпускались разных модификаций: первого поколения - РСО-30 "Полоса", второго поколения - 28 РТ-50-2-ОМ "Полоса-2" и третьего поколения - 2Р20 "Ангара-1".

Следует отметить, что при создании каждого нового поколения радиостанций приходилось решать сложные противоречивые задачи: улучшать экономические параметры, расширять функции и эксплуатационные возможности станции и, кроме того, уменьшать массу, габариты, повышать надежность, снижать трудоемкость производства.

Радиорелейная связь

Радиорелейная связь в органах внутренних дел применялась не везде. В зависимости от обстановки радиорелейные станции (РРС) предназначались в основном для организации оперативной связи вышестоящего подразделения с подчиненным, в котором отсутствуют проводные (кабельные) линии связи Министерства связи.

Временное развертывание радиорелейной станции в труднодоступной местности (пункте) могло быть вызвано необходимостью иметь телефонную связь.

В зависимости от станции работа происходила в метровом или дециметровом диапазоне, в условиях прямой видимости между станциями. При соблюдении этих требований РРС обеспечивала дальность связи не менее 45 км на одном интервале и до 120 км с применением двух промежуточных станций.

В конце 60-х - начале 70-х годов в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ-УИН), а также по линии гражданской обороны в основном использовались радиорелейные станции типа РРС-1М, Р-401СМ, Р-405. Для временного развертывания аппаратура РРС (Р-405) размещалась в специальном кузове, установленном на шасси автомобиля типа ГАЗ-66. Радиорелейную связь применяли УВД Челябинской, Свердловской, Пермской и ряда других областей.

Проводная связь

Проводная связь основывалась на аппаратуре отечественного производства и использовалась во всех подразделениях и службах МВД .

Проводная связь МВД России включает телефонные и телеграфные сети территориальных органов, оперативной связи дежурных частей ОВД, сети передачи данных, которые базируются на арендованных у Министерства связи магистральных каналах связи, а также используют возможности ведомственных сетей.

Единая техническая политика, обеспечивающая построение всех систем и сетей связи в направлении их дальнейшего развития, осуществляется в МВД РФ службой связи. Организационно-методическое руководство развитием и совершенствованием систем связи в МВД, ГУВД, УВД страны осуществляется подразделениями связи данных органов внутренних дел.

Организационно-техническое единство систем связи МВД РФ и подчиненных подразделений ОВД с общегосударственными и ведомственными сетями достигается максимальным использованием единых средств связи. Технические средства должны удовлетворять требованиям государственных стандартов с соблюдением норм и правил, принятых для единой автоматизированной системы связи (ЕАСС) России. На этой основе обеспечивается сопряжение систем и сетей ведомственной связи органов внутренних дел с ЕАСС, а также использование в системе связи МВД РФ каналов и технических средств связи, предоставляемых в аренду на договорной основе Министерством связи РФ и другими ведомствами.

Система связи МВД РФ включает узлы связи МВД, ГУВД, УВД краев, областей Российской Федерации, УВДТ и подчиненных органов внутренних дел, объединенных с помощью соответствующих каналов и аппаратуры в сети передачи данных, телефонной, телеграфной и радиосвязи.

В настоящее время органы внутренних дел имеют на вооружении более 1,5 тыс. АТС различных типов, около 8 тыс. станций (пультов) оперативной связи, более 5 тыс. абонентских телеграфных установок, более 3 тыс. факсимильных аппаратов.

Основной вид проводной связи, использующийся ОВД, как отмечено в Методическом пособии "Системы связи, автоматизации и защиты информации органов внутренних дел", -коммутационная аппаратура производства 70-80-х годов (ПОС-90, СОС-30М, СПС-10/20, АТСК-100/2000, АТС КЭ "КВАНТ").

Для приема и коммутации арендованных телефонных каналов связи широко использовались ручные коммутаторы М-60, П-193, П-194, П-206, П-209, которые будут применяться и в дальнейшем благодаря простоте их обслуживания и надежности в установлении соединений.

Начато производство электронной аппаратуры телефонной оперативной связи с пультами дежурного (ЭАТС-ОС/А) для сетей оперативной связи МВД России взамен станций СОС-30М, СПС-10/20 и других аналогичных.

Ведутся работы по созданию на новой элементной базе устройства определения номера вызывающего абонента для дежурных частей и оперативных служб.

Внебюджетные подразделения связи

Органы МВД располагают значительным количеством средств проводной и радиосвязи, звукоусилительной техники и средств сигнализации, которое из года в год увеличивается. При этом первостепенное значение имеет правильное содержание, эксплуатация и ремонт средств связи и сигнализации.

В связи с этим Приказом МВД СССР от 11 апреля 1969 г. № 174 были организованы участки по ремонту средств связи в составе авторемонтных мастерских, содержащихся за счет специальных (внебюджетных) средств. Расходы по содержанию участков производились за счет и в приделах ассигнований, выделяемых на эксплуатацию средств связи и специальной техники.

Но обстановка в то время складывалась так, что некоторые мастерские были образованы раньше. Например, в УВД Краснодарского, Горьковского, Пермского, Тульского, Волгоградского, Челябинского, Свердловского крайоблисполкомов, МВД Латвийской ССР участки по ремонту средств УКВ-радиосвязи в составе внебюджетных авторемонтных мастерских были организованы еще в 1966-1967 гг. В МВД Украинской ССР были созданы хозрасчетные мастерские связи.

Для контроля за численностью работников связи в сентябре 1971 г. вышел Приказ МВД СССР "Об объявлении штатных нормативов численного персонала по обслуживанию средств связи и сигнализации УВД".

В сентябре 1987 г. приказом МВД СССР участки были преобразованы в мастерские по ремонту средств связи и специальной техники (они существуют по настоящее время).

Как было сказано ранее, в сентябре 1981 г. произошло разъединение служб связи и криминалистики на самостоятельные подразделения. Служба связи стала именоваться Отделом связи.

С 1991 по 1996 г. служба связи на местах реорганизовывалась в зависимости от штатного состава и именовалась Отделом (подотделом) связи службы тылового обеспечения, Техническим отделом.

В 1996 г. на основании приказа МВД России Технический отдел был реорганизован в Отдел связи, спецтехники и автоматизации (ОССА) и выведен из состава подразделения тыла. Служба связи вошла в состав штаба МВД, ГУВД, УВД.

В 1998 г. Управление связи спецтехники и связи и Научно-исследовательский институт спецтехники были реорганизованы в Государственное учреждение Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД России.

В январе 2000 г. приказом МВД России было создано Техническое управление Министерства внутренних дел Российской Федерации (ТУ МВД России).

Приказом МВД России от 7 августа 2001 г. название службы связи было заменено на Управление связи и автоматизации МВД России.

Приказом МВД России от 6 сентября 2001 г. название службы связи вновь было изменено - теперь это Управление связи и автоматизации Службы тыла МВД России.

10 декабря - День создания службы связи.

До августа 1999 г. связисты органов внутренних дел МВД отмечали свой профессиональный праздник 7 мая, в День радио. Это праздник работников всех отраслей связи страны. День радио был установлен в 1945 г. постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в ознаменование 50-летия изобретения радио в 1895 г. нашим соотечественником А.С. Поповым.

Однако для обеспечения преемственности и сохранения исторических традиций в деятельности службы связи МВД, а также распространения передового опыта 9 августа 1999 г. был подписан Приказ МВД РФ № 590 "Об объявлении Дня создания службы связи в МВД".

Точкой отсчета стало 10 декабря 1949 г., когда министром внутренних дел Союза ССР был подписан приказ № 785 "Об организации комиссии по приемке станционных сооружений автоматической телефонной станции МВД СССР", который стал отправным пунктом в создании и организации деятельности службы связи в Министерстве.

"За 50 лет служба связи МВД прошла непростой путь своего становления и развития, начиная от разрозненных по отдельным подразделениям групп до Центрального узла оперативной связи МВД России, а в последующем Главного центра специальной и оперативной связи МВД России, оснащенного современными средствами связи, электронно-вычислительной техникой и представляющего собой многофункциональную структуру, обеспечивающую подразделения МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, РУБОП различными видами связи и вносящую достойный вклад в дело обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью…". В приказной части определено: "Считать 10 декабря 1949 г. Днем создания службы связи в Министерстве внутренних дел".